- Story

Mitreden reicht nicht: Die Rolle von Patientenorganisationen in der Schweiz

17.09.2025 Patientenorganisationen leisten einen wichtigen Beitrag im Schweizer Gesundheitssystem. Sie vertreten die Stimmen der Betroffenen, begleiten Menschen im Alltag und stellen Fachpersonen ihre Expertise zur Verfügung. Eine neue Untersuchung zeigt: Damit eine personzentrierte Versorgung gelingt, müssen sie systematisch einbezogen und gestärkt werden.

Das Wichtigste in Kürze

-

Patientenorganisationen nehmen im Schweizer Gesundheitssystem eine wichtige Rolle ein, indem sie Betroffene unterstützen, vernetzen und ihre Interessen vertreten.

-

Ein grosser Teil der Arbeit ist weder strukturell verankert noch wird sie finanziell entschädigt.

-

Patientenorganisationen fordern verbindliche Rahmenbedingungen, Ressourcen und professionelle Rollenprofile.

Vanessa Grand lebt mit Osteogenesis imperfecta, der sogenannten Glasknochenkrankheit. In der Schweiz betrifft diese Erkrankung rund vier bis sechs Neugeborene pro Jahr. Bei einer so seltenen Diagnose ist Vernetzung entscheidend. «Über unseren Hausarzt haben meine Eltern früh eine Familie kennengelernt, deren Kind mit derselben Krankheit lebt wie ich», erzählt Vanessa Grand. Über diesen Kontakt erfuhren sie von einer spezialisierten Klinik in Zürich, die schliesslich entscheidende medizinische Versorgung leisten konnte.

Was damals der Initiative des Hausarztes zu verdanken war, findet heute innerhalb von Patientenorganisationen statt: Sie vertreten und vernetzen zehntausende Menschen mit spezifischen Krankheiten oder Behinderungen in der Schweiz. Die Lungenliga, die Rheumaliga oder die Stiftung Pro Mente Sana sind einige bekannte Beispiele. Heute dürfte die Zahl der Patientenorganisationen in der Schweiz im dreistelligen Bereich liegen – eine Gesamtstatistik gibt es nicht.

Von der Selbsthilfegruppe bis zur politischen Mitbestimmung

Die Schweiz hat in den letzten Jahrzehnten bedeutende Fortschritte bei der Involvierung von Patient*innen im Gesundheitssystem gemacht. Im internationalen Vergleich ist die Entwicklung jedoch weniger systematisch verankert. Darum beauftragte die Eidgenössische Qualitätskommission (EQK) ein Forschungsteam unter der Leitung der Berner Fachhochschule mit der Frage: Wie können Patient*innen, Angehörige und die Bevölkerung systematisch in die Versorgung eingebunden werden? Für das Projekt wurden national tätige Patientenorganisationen eingeladen, die im Rahmen des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) tätig sind. Anlässlich von Dialogtagen diskutierten sie Herausforderungen und Lösungsvorschläge und beantworteten zusätzlich eine Online-Umfrage.

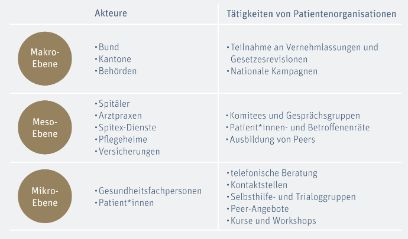

In einem ersten Schritt analysierte das Forschungsteam die Tätigkeiten von Patientenorganisationen entlang von drei Ebenen des Gesundheitssystems: Auf der Mikroebene geht es um den direkten Kontakt zwischen Patient*in und Fachperson. Patientenorganisationen bieten z.B. Beratung, Peer-Angebote, Selbsthilfegruppen oder Schulungen zum Selbstmanagement an. Ziel ist es, Patientinnen zu befähigen, informierte Entscheidungen zu treffen. Vanessa Grand beispielsweise ist Mitglied der Schweizerischen Vereinigung Osteogenesis imperfecta (SVOI), die unter anderem Stammtische für Betroffene organisiert und eine Liste von spezialisierten Ärzt*innen und Zentren unterhält.

Auf der Mesoebene wirken Patientenvertretungen z.B. in Patientenräten, Qualitätsgremien oder Schulungen für Fachpersonen mit. So bringen sie ihre Perspektive in Spitäler, Heime oder Versicherungen ein und stärken die Patientenzentrierung strukturell. Ein Beispiel ist die Schweizerische Patientenorganisation, in der Vanessa Grand Mitglied des Patientenbeirats ist.

Auf der gesundheitspolitischen Makroebene engagieren sich Patientenorganisationen in Vernehmlassungen, bei Gesetzesrevisionen oder Kampagnen. Sie fordern gesetzliche Grundlagen für Beteiligung und Mitbestimmung und kämpfen für eine gerechte Ressourcenverteilung im Gesundheitswesen. Auf dieser Ebene war Vanessa Grand beispielsweise während der Behindertensession 2023 tätig.

Noch nicht auf Augenhöhe

Die Analyse des Forschungsteams zeigt: Patientenorganisationen leisten zwar einen aktiven Beitrag zur Versorgungsqualität – dies jedoch oft ohne strukturelle Verankerung oder finanzielle Entschädigung. Der Einbezug von Patient*innen erfolgt häufig nur auf der Stufe Information oder Konsultation. Die Organisationen fordern, dass Patient*innen als gleichwertige Partnerinnen anerkannt und auf allen Ebenen systematisch beteiligt werden. «Gerade in der Politik fehlt meist der Blick der Betroffenen», sagt Vanessa Grand «das politische System entscheidet über uns, aber ohne uns.»

Ein zentrales Anliegen ist es die Anerkennung der Erfahrungsexpertise von Patientinnen im Gesundheitswesen zu verankern. Diese soll nicht nur punktuell, sondern dauerhaft in Entscheidungsprozesse einfliessen – sei es bei der Therapieplanung oder bei gesundheitspolitischen Weichenstellungen. Dazu braucht es neue Rollenprofile, etwa professionell ausgebildete Patientenvertreter*innen, sowie klare Beteiligungsstrukturen in Gremien. «Unsere Rolle ist für viele neu», beobachtet Vanessa Grand. «Manche Fachpersonen reagieren darum mit Zurückhaltung – dabei profitieren am Ende alle von echter Zusammenarbeit.»

Schlussbericht für die Eidgenössische Qualitätskommission EQK

Die aktuelle Praxis wird oft als symbolisch oder dekorativ kritisiert. Auch die Beziehungsgestaltung zwischen Patient*innen und Fachpersonen steht im Fokus: Eine ausschliesslich ökonomische Orientierung behindere eine echte partnerschaftliche Zusammenarbeit. Patientenorganisationen fordern daher faire Rahmenbedingungen, gesetzliche Grundlagen und eine gerechte Ressourcenverteilung, jenseits marktwirtschaftlicher Kriterien. Ein weiterer Punkt: Die Zusammenarbeit zwischen den vielen Organisationen müsse gestärkt werden. Synergien blieben bislang weitgehend ungenutzt.

In einer weiteren Zusammenarbeit entwickelt die Berner Fachhochschule zusammen mit Partnerorganisationen Empfehlungen, wie Patient*innen und die Öffentlichkeit systematisch in Entscheidungsprozesse im Gesundheitswesen eingebunden werden können. Dazu werden internationale Modelle analysiert, Workshops durchgeführt und konkrete Umsetzungsstrategien für die Schweiz erarbeitet. Ziel ist eine verbindliche und faire Verankerung von Beteiligung – als Grundlage für echte personzentrierte Versorgung. Bislang fokussierte diese vor allem auf die Fachpersonen und Organisationen. Patient*innen müssen aber genauso gefördert werden, um eine aktive Rolle in der Behandlung übernehmen zu können. Für Vanessa Grand ist klar: «Wir bringen Erfahrung mit – nicht nur über unsere Erkrankung, sondern auch im Umgang mit dem System. Dieses Potenzial sollten wir gemeinsam nutzen – auf allen Ebenen.»

Personzentrierte Gesundheitsversorgung – Notwendigkeit oder Ideal?

Personzentrierte Versorgung stellt die individuellen Bedürfnisse, Werte und Lebensumstände der Patient*innen ins Zentrum medizinischer Entscheidungen. Sie gilt als Schlüssel zu einer menschlicheren, wirksameren und nachhaltigeren Gesundheitsversorgung, doch der Weg dorthin ist komplex. Zwischen Idealbild und Alltagspraxis gilt es, Chancen und Hürden realistisch abzuwägen: Wie lassen sich Strukturen, Abläufe und Haltungen verändern, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen? Unsere Beiträge zeigen anhand konkreter Projekte, wo dies bereits gelingt, welche Stolpersteine es noch zu überwinden gilt und welche Schritte nötig sind, um Person-centered Care im Gesundheitswesen zu verankern.