- Story

«Patientenzentriert?» Betroffene selbst sehen das oft anders

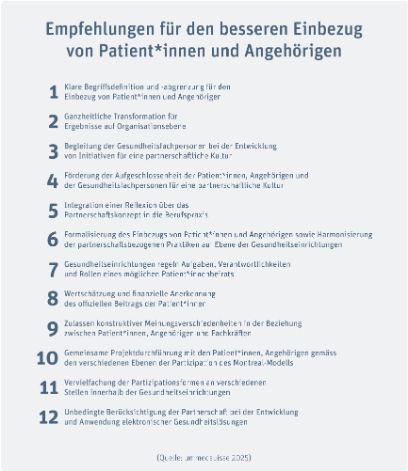

12.11.2025 Obwohl Fachpersonen ihre Arbeit oft als «patientenzentriert» bezeichnen, erleben Betroffene die Realität anders: fehlende Mitsprache und keine Begegnung auf Augenhöhe. Personzentrierung ist keine Einbahnstrasse – sie gelingt nur, wenn Betroffene aktiv beteiligt werden.

Das Wichtigste in Kürze

-

Zwischen Anspruch und gelebter Patientenzentrierung besteht eine Lücke.

-

Betroffene wünschen echte Mitsprache und Begegnung auf Augenhöhe.

-

Personzentrierung gelingt nur durch gemeinsame Verantwortung und Partizipation.

Patientenzentrierung ist ein viel verwendeter Begriff, doch in der Praxis klafft eine Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Gemäss einer kanadischen Studie empfanden Patient*innen die Versorgung als weit weniger ganzheitlich und kooperativ als das Fachpersonal. Betroffene und ihre Angehörigen bemängeln oft, dass echte Personzentrierung häufig nicht gelebt wird und ihnen eine Mitgestaltung der Versorgung verwehrt wird.

Wir, Chantal Britt und Vanessa Grand vom Institut für kollaborative Gesundheitsversorgung und Leadership, wollen uns in diesem Text kritisch-konstruktiv mit dem Versorgungsansatz der Patientenzentrierung auseinandersetzen, und zwar aus Perspektive erfahrener Betroffener: Als Menschen mit einer Behinderung und einer chronischen Erkrankung. Wir diskutieren gängige Begriffe, Definitionen und Konzepte und illustrieren, welche Veränderungen nötig sind, damit unsere Idealvorstellung einer echt personzentrierten Versorgung nicht für, sondern vielmehr gemeinsam mit den Betroffenen erfolgt.

Der Sonntagsbraten will mitwirken

Bereits bei den Begrifflichkeiten bestehen subtile Diskrepanzen. Fachpersonen und Gesundheitseinrichtungen beschreiben ihre Leistungen gerne als patientenzentriert. Betroffene empfinden diesen Begriff hingegen als unidirektional und passiv. Zum Patienten oder zur Patientin werden wir in der Regel nur in Kontakt mit Fachpersonen in einer konkreten Versorgungssituation. In dieser Rolle werden wir von Fachpersonen ins Zentrum gerückt, wie ein «Sonntagsbraten», um den sich die gesamte Verwandtschaft versammelt. Wir werden begutachtet und versorgt. Dabei steht der Braten zwar im Zentrum, er hat jedoch nur beschränkt Mitgestaltungs- und Mitentscheidungsmacht.

Nutzer*innen von Gesundheitsleistungen definieren sich zudem ungern als Patient*innen, wenn sie seit der Geburt, seit Jahren oder Jahrzehnten in einer komplexen gesundheitlichen Situation leben. Diese Menschen möchten als Person wahrgenommen werden, ganzheitlich, mit all ihren Erfahrungen, Kenntnissen, Eigenheiten, Einschränkungen und Bedürfnissen – und nicht reduziert werden auf den Fall X. Die komplexe Realität ihrer gelebten Erfahrungen weicht zudem oft signifikant ab von dem von den Fachpersonen vorgesehenen theoretischen Versorgungspfad.

Emanzipierte Bürger*innen mit Erfahrungen in der Nutzung der Versorgungsleistungen möchten deshalb aktiver mitwirken, in ihrer eigenen Behandlung mitentscheiden, Verantwortung tragen und Einfluss nehmen in Institutionen und in der Gesundheitspolitik. Als Patientenexpertinnen verwenden wir den Begriff Personzentrierung. Dieser rückt alle Menschen ins Zentrum und unterstreicht das gemeinsame, respektvolle, multidirektionale Agieren auf Augenhöhe – egal ob Chefärztin, Hebamme, Reinigungskraft, Therapeutin, Pfleger, Patientin oder Angehöriger. Erfahrungen und Bedürfnisse von allen werden berücksichtigt in der gemeinsamen Gestaltung der Versorgung.

Perspektive der Nutzer*innen bleibt aussen vor

Ein bekanntes Modell ist das Person-centred Practice Framework von McCance und McCormack (2025). Gemäss den Autor*innen sind menschliche Erfahrungen, Mitgefühl, Würde und humanistische Prinzipien die Kernelemente der Pflege, wo Menschen als einzigartige Personen behandelt und vertrauensvolle Beziehungen zueinander aufgebaut werden. Die Umsetzung in der täglichen Praxis hinke jedoch aufgrund von Personalmangel, Zeitdruck oder hohen Personalfluktuationen hinterher. Für eine ganzheitliche Pflege und verbesserte Pflegeerfahrungen für Patient*innen, Familien und Pflegekräfte sollen gemäss dem Modell Pflegefachkräfte, Umgebung, Prozesse und Outcomes entsprechend angepasst werden. Minutiös beschreiben McCance und McCormack Kompetenzen, Fähigkeiten und Wissen der Fachpersonen, damit diese authentisch mit Patient*innen umgehen und ihre Werte respektieren können.

Die beschriebenen Eigenschaften betreffen dabei ausschliesslich Fachpersonen, als hätten Patient*innen und Angehörigen keinen Einfluss. Vergeblich suchen wir nach Begriffen wie Partizipation, Befähigung und Selbstwirksamkeit der Patient*innen selbst. Zwar wird die Förderung von Autonomie und authentischer Entscheidungsfindung betont und eine Kluft zwischen Rhetorik der personzentrierten Pflege und gelebter Realität in der Praxis eingeräumt. Aber uns fällt auf: Die Perspektive der Nutzer*innen bleibt unerwähnt. Ziel des Modells ist eine Versorgung, die sich an den Bedürfnissen von Patient*innen und Angehörigen orientiert; eine personzentrierte Versorgung für Patient*innen und Familien.

Als Betroffene möchten wir einen Schritt weitergehen: Wir engagieren uns für eine personzentrierte Versorgung, in der der Wert unserer Erfahrungen, unserer Kompetenzen und unseres Wissens anerkannt wird. Eine Versorgung, die gemeinsam und respektvoll mit Patient*innen und Familien gestaltet wird – nicht für sie. Unimedsuisse, der Verband der Universitätsspitäler, zeigt in einem Positionspapier auf, wie sich diese gemeinsame Vision in der Praxis umsetzen liesse.

Partizipation – mitmachen, mitdenken, mitentscheiden, mitwirken – ist eine wichtige Bedingung für ein System, bei dem alle Menschen im Zentrum stehen. Für diesen Paradigmenwechsel, diese Haltungsänderung, werden Logiken und Strukturen hinterfragt und Hierarchien in Bewegung geraten, denn ein systematischer Einbezug aller Akteur*innen und eine wertschätzende interprofessionelle und partizipative Zusammenarbeit müssen in einer Institution verankert und von allen – auch von ganz oben – gelebt werden.

Literatur

Personzentrierte Gesundheitsversorgung – Notwendigkeit oder Ideal?

Personzentrierte Versorgung stellt die individuellen Bedürfnisse, Werte und Lebensumstände der Patient*innen ins Zentrum medizinischer Entscheidungen. Sie gilt als Schlüssel zu einer menschlicheren, wirksameren und nachhaltigeren Gesundheitsversorgung, doch der Weg dorthin ist komplex. Zwischen Idealbild und Alltagspraxis gilt es, Chancen und Hürden realistisch abzuwägen: Wie lassen sich Strukturen, Abläufe und Haltungen verändern, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen? Unsere Beiträge zeigen anhand konkreter Projekte, wo dies bereits gelingt, welche Stolpersteine es noch zu überwinden gilt und welche Schritte nötig sind, um Person-centered Care im Gesundheitswesen zu verankern.